François Delpla, un historien qui renouvelle notre vision de 1940,

François Delpla, un historien qui renouvelle notre vision de 1940,

l'année tragique.

l’armistice de la dernière chance ?

Grand connaisseur de l’année 1940, l’historien François Delpla conteste le choix de l’armistice

Quelle est la situation de l’Armée française le 11 juin 1940 ?Pour l’historien

François Delpla, les arguties entre le gouvernement et les militaires sur le choix entre une capitulation militaire ou un armistice masquent le vrai débat. Les seules options qui s’offrent aux Français en juin 1940 sont la poursuite de la guerre ou l’acceptation d’une paix hitlérienne.

Churchill : les vainqueurs ont toujours raison.

Churchill : les vainqueurs ont toujours raison. Elle est « submergée par la force mécanique » allemande mais celle-ci est tout de même limitée et inapte à s’assurer rapidement d’un aussi grand pays, s’il se défend. Les troupes font retraite partout et plutôt en bon ordre mais manquent de directives et d’objectifs clairs, l’exemple le plus flagrant étant l’encerclement de la ligne Maginot encore bien garnie de soldats, car le général Prételat avait vainement sollicité un ordre d’évacuation. Par ailleurs, à certaines remarquables exceptions près comme Doumenc, les grands chefs font surtout de la politique, dans un sens très précis : ils exigent du gouvernement la cessation de la lutte.

Qui propose le premier au gouvernement de demander un armistice ?Pétain, lors du comité de guerre du 25 mai. Même un Weygand, ce jour-là, lui objecte qu’il s’agit d’une « question interalliée ». Le lendemain cependant, il s’affole d’avoir donné lors de cette réunion son aval au transfert du gouvernement à Bordeaux en cas de menace contre Paris. Il va trouver Reynaud pour tenter de lui faire rapporter cette disposition : il se résigne donc à la signature d’un armistice dès que la capitale sera sur le point de tomber, et ce, quelles qu’en soient les conditions.

L’armistice ne violait-il pas l’accord signé avec les Britanniques le 28 mars ?Si. Le gouvernement britannique pose comme condition le 16 au matin, pour autoriser Reynaud à demander à l’Allemagne ses propres conditions, la mise à l’abri de la flotte de guerre française dans des ports anglais. Condition non remplie. Il est vrai qu’une certaine confusion règne ce jour-là, à Londres comme à Bordeaux. Mais il est incontestable que la France n’a pas été déliée de sa parole.

L'Armée française vue par les photographes allemands.

L'Armée française vue par les photographes allemands.On s’appesantit trop sur cette question subalterne. C’est Reynaud qui propose à Weygand pendant une heure ou deux, le 15 juin, de lui donner un ordre écrit de capitulation. Le précédent hollandais du 14 mai hante les esprits : la reine Wilhelmine s’était exilée au Royaume-Uni avec son gouvernement tandis que le général en chef signait une capitulation militaire. Weygand prétend qu’un tel processus déshonorerait l’armée, et que les civils cherchent, en refusant l’armistice, à fuir leurs responsabilités. Reynaud lui montre, par son offre d’un ordre écrit, qu’il n’en est rien. Mais la véritable alternative oppose l’armistice et la continuation de la lutte.

Mers El Kebir : une tragédie militairement inutile aux graves conséquences politiques.

Mers El Kebir : une tragédie militairement inutile aux graves conséquences politiques.C’est là une vision politicienne teintée d’antimilitarisme. L’armée pèse certes, globalement, pour l’arrêt des combats, et en temps de guerre son avis a un certain poids, mais elle n’est pas toute seule. Il y avait d’innombrables civils qui n’avaient pas plus d’imagination que Pétain ou Weygand !

Winston Churchill vient à Washington chercher du réconfort. Il est ici salué par l'amiral Leahy, futur ambassadeur des Etats-Unis en France.

Winston Churchill vient à Washington chercher du réconfort. Il est ici salué par l'amiral Leahy, futur ambassadeur des Etats-Unis en France.Evidemment. Mais à l’époque, avec tout ce que Hitler avait étalé comme puissance et tout ce qu’il avait dissimulé comme cruauté, il fallait de bons yeux et surtout un esprit en éveil pour constater cette évidence, et pour comprendre que la France n’avait, contre un tel ennemi, d’autre choix que de disparaître ou d’essayer de retourner la situation en rameutant de nouveaux alliés. Comme allait le faire Churchill. En fait, dans le monde entier, toutes les personnes qui observent le déroulement de cette guerre, ou presque, pensent que son arrêt est une question de jours, ou de semaines tout au plus si Churchill s’obstine comme un gamin à refuser les réalités, et réussit à entraîner l’Angleterre dans ses errements. Dans ces conditions, il est clair que la poursuite de la lutte nuit essentiellement à la France et il peut apparaître conforme à l’intérêt national de mettre tout en œuvre pour son arrêt.

C’est ce qui amène Pétain à commettre son acte le plus dommageable : il en appelle à la cessation du combat dans son premier discours, celui du 17 juin à 12 h 30, alors qu’il n’a pas la moindre idée, non seulement des conditions allemandes, mais du temps que Hitler va mettre à répondre à sa demande d’armistice, adressée quelques heures plus tôt par l’intermédiaire de l’Espagne. Comme il laisse passer la journée sans répondre, on falsifie le discours le soir en transformant « il faut cesser le combat » en « il faut tenter de cesser le combat », mais un mal immense a été causé pendant ces quelques heures à la capacité française de résistance, déjà bien entamée. Et, pour reprendre votre question de tout à l’heure, la différence entre « armistice » et « capitulation » est ici assez impalpable ! Sauf qu’il ne s’agit pas d’une capitulation militaire mais bien de la reddition d’un pays tout entier, proclamée par son nouveau chef de gouvernement, qui est par ailleurs un prestigieux maréchal dont l’avis sur la situation militaire a quasiment force de loi.

Après la guerre, aucun défenseur du régime de Vichy n’a daigné reconnaître qu’en juin 1940 il avait le moral à zéro, non seulement sur l’issue de la bataille de France, mais sur celle de la guerre. Tous ont prétendu qu’ils espéraient une victoire anglaise, mais que la France avait besoin d’une pause, assimilant le Pétain de 1940 à celui de 1917 qui « attendait les Américains et les chars ».

L'entrée des troupes allemandes dans une ville de France. Les visages sont tristes.

L'entrée des troupes allemandes dans une ville de France. Les visages sont tristes.Un immense danger de paix, au cas où Churchill serait renversé, et l’effacement de la France le fragilise considérablement. Sa politique antinazie, reposant sur la valeur de l’armée française, avait connu en quelques semaines l’un des effondrements les plus rapides dans l’histoire mondiale des premiers ministres. Cette paix aurait été bénie par Pie XII, Roosevelt et même Staline, pourtant victime désignée et probablement prochaine du tigre non repu. L’agression de Mers El-Kébir peut être interprétée comme une geste désespéré pour écarter le spectre de la paix.

Hitler a-t-il commis une erreur en accordant un armistice à la France ?Non. Plutôt que la ténacité churchillienne, qui enrageait déjà Hitler à la fin de mai 1940, lors de son arrêt devant Dunkerque, a commencé à creuser sa tombe en l’obligeant à occuper ce pays, alors que tout son programme de conquêtes était orienté vers l’est européen. Si nous observons la guerre dans sa durée, cet armistice se révèle, pour l’Allemagne, d’un rendement énorme : en maintenant une illusion de souveraineté française, il a rendu militairement économique et économiquement juteuse l’occupation du pays et ce, à travers toutes les vicissitudes, jusqu’en 1944.

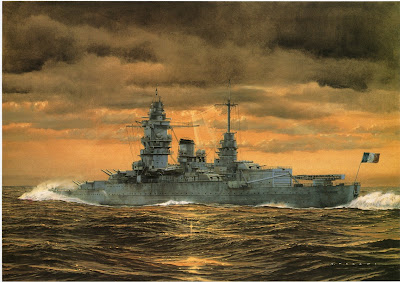

Le cuirassé

Le cuirassé Dunkerque

, un des enjeux de juin et juillet 1940.Hitler aurait été dans une position précaire, non point certes, dans l’immédiat, sur le plan militaire, mais politique. Cela aurait signifié, tout bonnement, que son enchantement se dissipait et qu’il n’était plus maître du jeu. Un pouvoir fondé à ce point sur la mystification ne saurait survivre bien longtemps au réveil des spectateurs. Car dans le domaine militaire, il aurait eu à choisir immédiatement entre l’immobilisme, qui aurait précipité le désenchantement, et une attaque contre l’Afrique du Nord, redoutablement protégée par les flottes française et britannique. Il aurait pu difficilement faire l’économie d’un enrôlement de l’Espagne, propre, comme l’attaque de l’Afrique du Nord elle-même, à fâcher tout rouge les Etats-Unis privés semaine après semaine, depuis l’agression allemande contre le Danemark et la Norvège en avril, de terres où poser le pied de l’autre côté de l’Atlantique : le raciste anti-slave se serait enlisé durablement à l’ouest et les conditions favorables à une attaque contre l’URSS se seraient éloignées à tire-d’aile.

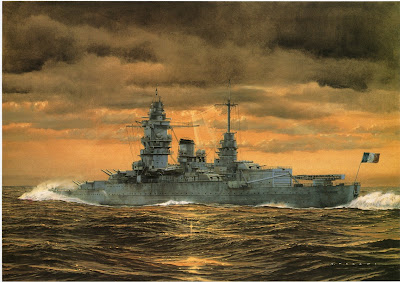

La Royal

La Royal Navy

canonne

des navires français.Lentement ! Comme toutes les œuvres de Hitler, celle-ci exigerait d’abord, pour être bien comprise, une bonne compréhension de l’auteur et de ses méthodes. Et aussi, bien sûr, la reconnaissance du fait que la puissance allemande apparaissait irrésistible à presque toute la planète fin juin 1940… une chose que les laudateurs de Roosevelt ou ceux, moins à la mode, de Staline, sont encore moins prêts à reconnaître que ceux de Pétain ! Le sujet reste donc un peu tabou, voire miné, et les historiens, ces défricheurs professionnels, n’ont pas tous les jours toutes les audaces à la fois ni toutes les friches à leur programme.

Le président Chirac a-t-il raison de qualifier l’armistice de funeste ?Oui, et aussi de regrouper dans un même verdict « le choix funeste de l’armistice » et « le déshonneur de la collaboration ». Son discours de 1995 à propos du Vél d’Hiv condamnait surtout la collaboration et avait l’air de reconnaître une certaine légitimité à Vichy. Je trouve intéressant qu’il en revienne aux fondements du gaullisme. On n’a pas à faire porter collectivement aux Français, déstructurés par la débâcle, la responsabilité des crimes contre la patrie et l’humanité. Pétain, il faut le reconnaître, a pris ses responsabilités lorsqu’il a dit : « Cette politique est la mienne… c’est moi seul que l’histoire jugera » (discours du 30 octobre 1940). Il est temps de lui donner raison, sans dissimuler pour autant que bien des politiciens professionnels se sont abrités derrière son képi.

Propos recueillis par Balbino Katz

Pour en savoir plusLa Face cachée de 1940 : Comment Churchill réussit à prolonger la partie François Delpla Editions François-Xavier de Guibert, 191 p., notes, biblio., 19 e, ISBN : 2868398413.